パリのマダムの・・・ volume33

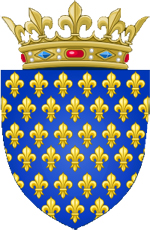

『“Fleur de lys”』

パリのアパルトマンに、オーク材・スペインゴシック様式のアンティーク家具があった。

長さの調節が可能なダイニングテーブルに椅子が6脚、大小キャビネット2点と、かなり存在感のあるものだった。

改修工事や引っ越し荷物の搬入で手放そうか悩んでいた時、東京の親友がとても気に入って買い取ってくれた。”お嫁入り”した畳の部屋にも良くマッチしていると聞いて喜悦。

実は、大型キャビネットには、Fleur de Lysフルール・ド・リスの紋章が彫られている。

実は、大型キャビネットには、Fleur de Lysフルール・ド・リスの紋章が彫られている。

この紋章の起源は非常に古く、何の植物を模ったものか判然としない。沼地などの湿地帯に咲くアヤメ(アイリス)なのだが、一般的には「ユリの花」ということになっている。

3つの花弁と3つの”がく”によるこの図象は、メロヴィング朝フランク王国の初代国王クロヴィスがキリスト教に改宗したあたりから話が出てくるが、12世紀カペー朝のルイ7世の時代に王家の紋章になった。

3つの花弁と3つの”がく”によるこの図象は、メロヴィング朝フランク王国の初代国王クロヴィスがキリスト教に改宗したあたりから話が出てくるが、12世紀カペー朝のルイ7世の時代に王家の紋章になった。

聖三位一体が喚起され、キリスト教の伝統にもなるが、キリスト教の画家たちは、一茎の3弁のユリを先端に戴いた王笏を、天使ガブリエルが聖母マリアに差し出している場面を描いた。カブリエルは”Ave Maria gratia plena”という言葉をはくが、その「聖なる言葉」で、マリアは身ごもる。実は、これには、とても奥深い話と意味がある。

「原初の存在」としてマリアを認めることは、神が女性から生まれたことになる。

聖職者にとって、マリア崇拝のポピュリズムは利用したいが、マリアの神格化をどう回避するか、というのが絶対的な課題だった。それ故、ユダヤ-キリスト教を作った時に、相当苦労した解釈が考え出されたのである。

【ご参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/無原罪の御宿り】

マリア神話と悪魔神話が並行して存在したり、聖母やら処女やら娼婦やら数々の伝説が生まれたり、という次第。ゴチック建築は、神やイエスではなく、聖母マリアNotre Dameに捧げられたが、その多くは異教の太女神の神殿の上に建てられた。神殿や奥の院が存在した背景には、現代では想像できない信仰と儀式、「生」や「死」の概念があるのだ。

そもそも、ユリはシュメールやバビロニアの大地母神、創造女神Lilithリリト(リリス)の花。

リリトの生殖魔力を表すのが、東洋では「ハス」。「蓮は泥より出でて泥に染まらず」という中国の成句もあるように、「ユリ」や「ハス」は、清らかさ、聖性の象徴として讃えられるが、いずれの花も本来は「女陰」のシンボルだという。

「女陰」が単位生植能力を持つと信じられ、異教において処女母virgin motherは、生殖魔力を表し、ケルト人やガロ・ロマンス系の諸部族では、virgin motherを「百合の乙女」と呼んだ。ユリを擬人化したのが聖処女ユーノ。ヨーロッパの言語で6月を表すGuigno,Juin, Juneなどはユーノに以来し、「6月の花嫁」もユーノの加護に期待する風習である。

一方、旧約聖書や他古文書では、リリトはアダムの最初の妻とされたり、魔女、女吸血鬼、夜の女神、妖怪、などと描かれるが、解釈のニュアンスとしては、どうやら「夜の女性的存在」が濃厚であり、女性に支配誘導されるのを好まない男性心理があるように思う。

一方、男性に支配されない自由奔放なリリトは、近代に「女性解放運動」の象徴として、レズビアンの守護神にまでなっている。確かに、太古の母権制も度が過ぎたと思うが、その反動で、ここまで長く男性支配が圧倒しているのは、時代錯誤かもしれない。

さて、ここからは、このシンボルに絡んだ、後世の話。

さて、ここからは、このシンボルに絡んだ、後世の話。

南ドイツバイエルン公国のアウクスブルグに、フッガー家という一族がいた。

創始者は織布工で繊維業を営んだが、ヴェネチアとの交易から商人に転職。

三代目のヤーコプとアンドレアスが1400年に商社を設立、1454年に店を分け、ヤーコプの家系は、1473年にユリの紋章を授与され「ユリのフッガー」と呼ばれた(ちなみに、アンドレアスの方は「野呂鹿のフッガー」となる)。

土地所有貴族と結婚し、貴族市民としてヴァネチア商人との商業取引で貿易業を広げ、豪商となって財力をつけてからは領主や王様に金を貸す金融業も営むようになった。

地域は、欧州屈指の豊かな街として広がり、のちのロマンティック街道になる。

神聖ローマ帝国皇帝は、1356年来、7人の選帝侯(3聖職諸侯と4世俗諸侯)による選挙で決定されていた。候補者は選帝侯に賄賂を支払うことが慣習化していたが、「ユリのフッガー家」ヤーコプは、その巨額の選挙運動資金の貸付により、マクシミリアン1世、カール5世、フェルディナンド1世といった、神聖ローマ皇帝への選任を実質的に決定できる政治力を発揮し、彼こそ、皇帝決定者とも言われた。

金貸し業は、金利だけが儲けではない。融資には当然担保も要る、というわけで、担保がまた儲けの種になり、文字通りお金を生む仕組みが出来上がっていった。

王侯への融資と銀行業務を通じて絶大な影の影響力を有し、それはローマ教皇庁へも及んで、ローマ教皇の御用銀行にもなる。教皇庁とはいえ当時は世俗的な封建王侯と何ら変わらない軍事的勢力でもあった。フッガー家はスペインとドイツを支配するハプスブルグ家と密接な関係を結び、栄枯盛衰を共にすることになる。

中でも大きな財は、チロル地方の鉱山の独占権を得たことだった。チロルでは、何よりヨーロッパ有数の銀、金、銅が採れた。1490年に神聖ローマ帝国マキシミリアン大帝が領主となるが、フッガーはチロルの影の支配者として、ヨーロッパの政治に大きな影響を及ぼした。他にも、ハンガリーやスロバキヤの銅山の採掘権を得ている。

ところで、1517年の贖宥状(免罪符)の販売という悪知恵?を考案したのもフッガーだった。ローマ教皇レオ10世の名の下に1515年に売り出された。

ところで、1517年の贖宥状(免罪符)の販売という悪知恵?を考案したのもフッガーだった。ローマ教皇レオ10世の名の下に1515年に売り出された。

レオ10世は、フィレンツエの豪商メディチ家出身で、芸術に造詣が深く、サンピエトロ大聖堂の大改築には、装飾にラファエロを担当させていた。

免罪符は、その莫大な改築費用を捻出するため、という名目となっていたが、実際の発行者はドイツ宗教界の最高位マインツ大司教で、販売実務の担当はドミニコ修道会だった。

レオ10世は、日々王侯のような贅沢な暮らしを求め、フッガー家から巨額の借金をしていたが、マインツ大司教も、その聖職位を得るための工作資金としてフッガー家から多額の借り入れをしていたのだった。

こうして、贖宥状を販売したのは、ローマ教皇レオ10世、マインツ大司教アルブレヒト(ブランデンブルグ選帝侯の子)、フッガー家、の”Fleur de lys”三位一体だった?! という話。

その贖宥状に対して異議を唱えた(プロテスト)のが、ザイクセン選帝侯領の神学者マルティン・ルターで、これが宗教改革の端緒になった、という事なのだ。

宗教改革は、ユダヤ人の運命を大きく左右することになった。ルター派はユダヤ人排除でカルヴァン派は親ユダヤ人。紙面の都合上、短絡的に書くが、ユダヤ人はカルヴァン派と手を組み、奴隷貿易、金融ネットワークを拡大し、資本主義の基盤が作られていった。

【ご参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神】

一方、ローマ教皇は、プロテスタントに対抗するため、1541年にイエズス会を作り、ユダヤ人に改宗を迫る運動を開始する。日本にやってきたザビエルも改宗ユダヤ人だった。

紋章は、日本の家紋と同じく「識別情報」であったと思う。地位と権力を映す鏡であり、顕示欲も感じるが、視覚的な魅力もあるし、意味を探るに興味が尽きない。それはそれとして、西欧は、キリスト教を意識しないとわからないことが多いとつくづく感じる。