パリのマダムの・・・ volume110

『パリ・アート散策 7』

さて、現在大阪・関西万博が開催されている日本ですが、日本の万博初参加は1867年のパリ万博です。日本美術が大変注目されるきっかけとなり、ジャポニズムという言葉も。一気に広まりを見せました。会場となったシャン・ド・マルスに和風のパビリオンを設け、陶磁器、漆器、七宝、織物を出品。園芸展示場のトロカデロ公園には日本庭園が作られ、日本の植物の販売も大好評だったようです。

【ご参考 https://www.ndl.go.jp/exposition/s1/1867.html】

当時はナポレオン3世の皇帝期で、日本では江戸時代末期から明治時代への移行期にあたります。幕府宛に出品要請と厳守招請があり、幕府は徳川慶喜の弟、当時まだ14歳の昭武を名代として派遣することにしました。警護役として水戸藩士7名が選出され、取りまとめ役として選ばれたのが当時27歳の渋沢栄一なのです。彼は元々水戸の一橋家に仕官し、慶喜の将軍就任と共に幕臣となった過激な尊王攘夷論者でした。

渋沢は、万博の規模や世界各国の参加状況、会場の様子、当時のパリの模様など、西欧文明の進歩に感嘆している心境を『航西日記』に著し、1年半ほどの滞在中に、経済の理法、金融(銀行)の仕組み、租税・貨幣制度も調査研究して後の活躍に繋げます。

【ご参考 https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/146/

https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/104/】

話を戻します。

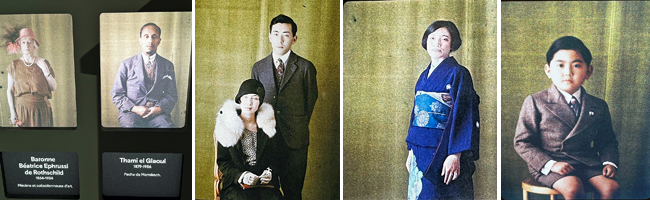

カーンの美術館に入ると、このように、当時の写真がマス目のように壁を飾っています。

趣向を凝らしたブースもあって楽しめますが、ついつい日本人に目が向いてしまう……

この時代の写真を見ながら、世界各地の人々の暮らしに想いが馳せるのですが、昔は、和装にしろ洋装にしろ、着こなしが整っていた印象を持ちます。今では着る物で溢れかえって、服装が自由になった事で、逆に着こなしが下手くそになった気もします。