パリのマダムの・・・ volume108

『パリ・アート散策 5』

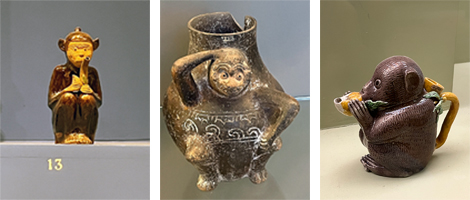

フランス陶磁器も素晴らしいのだけれど、とりわけ日本製や動物モノが気になる……

なぜか気になるNo.13に猿、その後も猿の創作にばかり目が行ってしまうし、どれもこれも愛嬌があってかわいらしい……(もともと「13」という数字に縁があることや、夫が申年であることは関係しているかしら?)

さて、Céramique陶磁器というのは、ミネラルやクレイの原材料を混ぜ、焼いたもので、一般名称です。混ぜ物によって、terre cuiteテラコッタ、poterie venissée釉薬をかけた陶器、faïence土器、grès砂岩、porcelaine磁器など、呼び方が変わります。

焼物は磁器と陶器に分けられますが、言葉としては知っていても、その違いを説明しようとすると、どっちがどっちかわからなくなってしまいがちですね。

磁器は白磁に代表されるような肌の白いシャープな器で、主な原材料は長石(ちょうせき)などの磁石を主成分とする「磁土(じど)」、成分的にはガラスに近く、太陽にかざすと光が透けて見える。

陶器は、備前焼に代表されるようなザラザラぽってりとした器で、主な原材料は「陶土」と呼ばれる粘土、吸水性もあるので、水につけておくと水分を吸う、まるで生き物のよう。

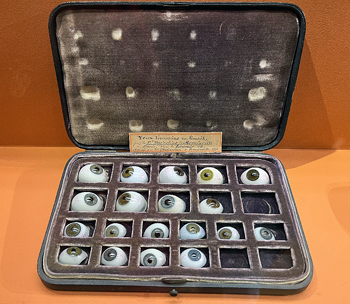

「まるで生き物のよう」……といえば、こちらの妖怪「付喪神(つくもがみ)」が描かれた日本の作品。

「つくも」は漢字で「九十九」とも書くけれど、「イスラムの神は99の呼び名がある」ことと関連しているのかしら?などと思い巡らしてみたりして……

付喪神とは、長い年月を経た古いお道具や器などに宿るといわれる精霊のことです。神様として崇められる一方で、持ち主に手入れを疎かにされたり、長くお仕えしたにも関わらず感謝もなく惨めに捨てられると、お道具の魂が恨みを抱いて妖怪化するという、神と妖怪の両方の性質を持つ存在と言われています。

皆さまのお宅のお道具や器は大丈夫ですか?