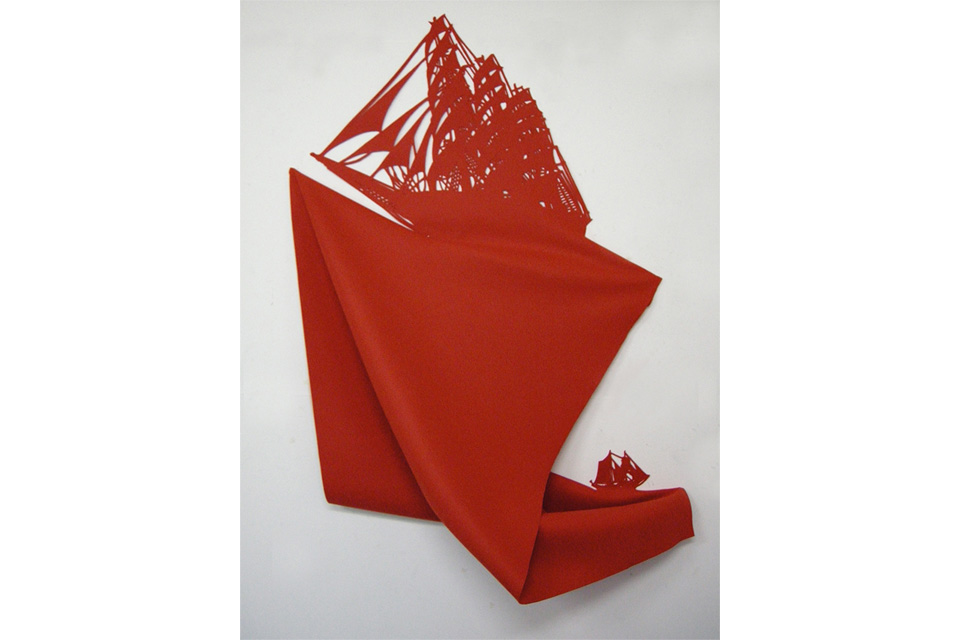

The beyond repeats by itself

90 × 140 cm

felt

2008

Photo by Takuma Ishikawa

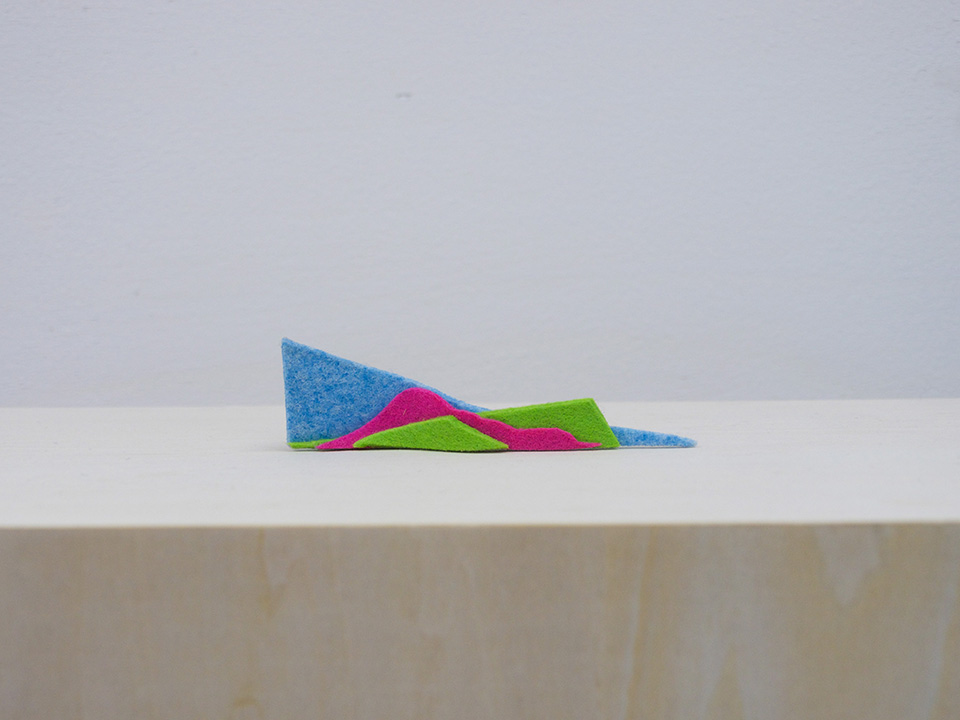

Geothermal heat 03:00

H2,3 × 5,1 × 6.5 cm

felt

2011

Photo by Takuma Ishikawa

Untitled (From Dear outside)

100 cm

mixedmadia

2017

Photo by Takuma Ishikawa

―――渡辺さんの作品では、しばしばフェルトを材料として使用されていますよね。

フェルトは、大学院に入ってから使い始めました。平らなもの、目の前のものが視覚を通して二次元に置き換わることに興味があって、キャンバスや板状のものよりももう少し自由に動かせるものとして布状のものにたどり着きました。例えば地平線はまっすぐに見えるけど本当は地球は丸いとか、本当の意味で道を直進していくと地球を飛び出して宇宙に向かっていってしまうとか、そういった実直な世界の見方だったり、見えている側の風景と、その先の見えていない側の風景を同じように扱いたいっていうのが自分の中にあって。当時はかなり直感的に選んだのですが、フェルトって裏表の状態が同じで、カットした切れ端がほつれないっていうのも大きかったです。

Dear snark

450 × 300 cm

handmade felt

2012

Photo by Takuma Ishikawa

ルイス・キャロルが1876年に書いた「スナーク狩り」という小説の挿絵をヘンリー・ホリデイという挿絵画家が描いているのですが、物語の中に白地図(海図)が出てくるんです。その白地図を学生の頃、大学の図書館にあった現代美術作家のロバート・スミッソンのカタログで見つけて、そのコピーをその後10年間、卒業してからもずっと作業場に貼っていて。部屋にお気に入りのものをずっと貼ったりするじゃないですか、ポストカードとか、好きな作品とか。それと同じようにずっとずっとこの地図が気になっていて。スナーク狩りは、姿形もわからない、どこにいるかもわからない怪物を人間や動物が一緒になって探しに航海に出るというナンセンス小説ですが、この地図は何も示していないのにもかかわらず、船員たちはスナークを探すのに完璧な海図だといって船長もてはやします。

スミッソンが好きということもあったのですが、これをこんなにずっと貼っているのはなぜなんだろう、ということに10年費やした結果、この作品「Dear Snark」になりました。それまでは問屋で買ってきた反物のフェルトを使って作品を作っていたんですけど、この時初めて羊毛からフェルトを作りました。

―――ちくちく刺して作るんですか?

羊毛から作るフェルトは、ぬるま湯に洗剤を入れたものに羊毛を浸し、縮ませながらpH値を変化させ、こすったりたたいたりして摩擦を起こしながら繊維を絡ませることで作っていきます。このときは1m×1m50のものを8枚作り、それらをニードルという専用の道具でさらに羊毛を絡ませることでつなぎ合わせていきました。

震災以降、多くの人と同じように私もいろいろと思うことがあって。私にとってのそれは、自分が見ている世界は本当に一部の表層的なものでしかないんだという強烈な気付きでした。だからこそ、作品をつくるときに少しでも組成から関わりたかったんです。あとは表現したいイメージと、そのイメージを表現する場所としての支持体の関係をもう少し結びつけたかった。結果、もともと使っていたフェルトの特徴である、絡まって作られているというカオティックで混沌とした状態ということにピントがあったんだと思います。目の前で起こっているはずの様々な出来事に、自分はほとんど気付けてはいないんだというその状態に近いものを作り、なんとかしてそこにアプローチしたかった。

Photo by Takuma Ishikawa

Photo by Takuma Ishikawa